2025/09/27骨董品買取BLOG

蒔絵の歴史と技法の深淵

1. 歴史の流れ

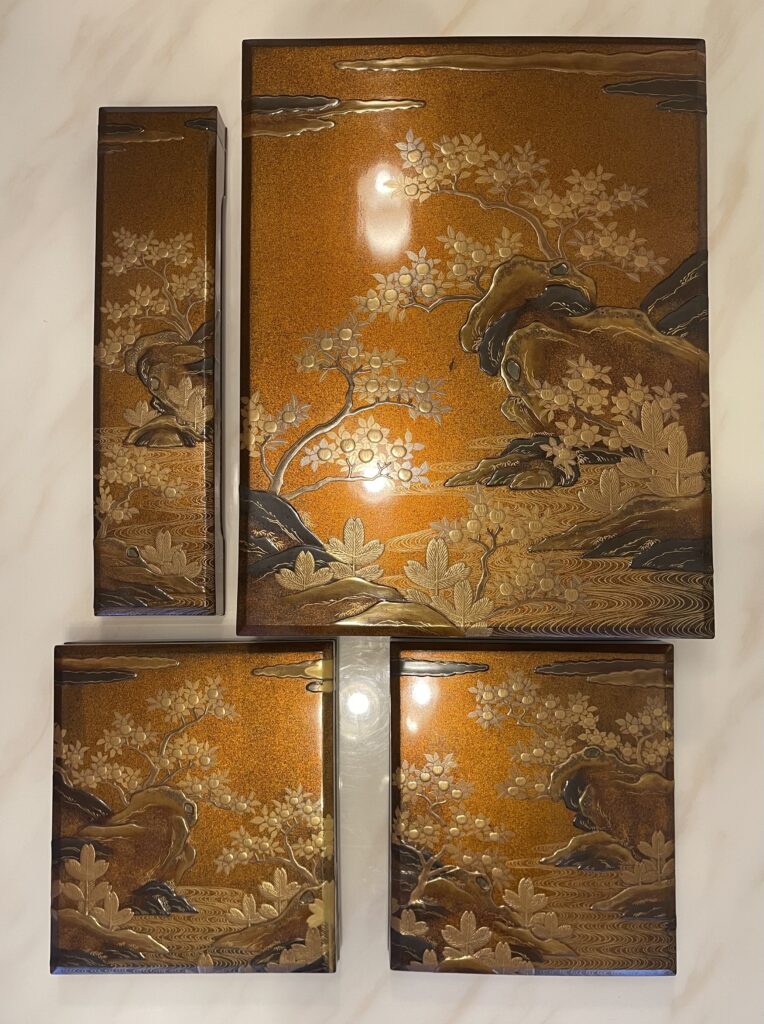

蒔絵は平安時代に起源をみる日本独自の装飾技法で、漆器に金粉を散らす「蒔く」動作に由来します。鎌倉時代には禅文化の影響で簡素な「研出し蒔絵」が発展し、江戸時代には「高蒔絵」「平蒔絵」の技法分化が顕著になりました。特に徳川幕府の庇護により、輪島塗や山中塗など地方特色の蒔絵流派が誕生しました。

2. 主要技法の解説

- 研出し蒔絵:漆面を研ぎ出すことで平滑な表面に金粉を定着させる最古の技法

- 高蒔絵:漆を重ねて立体的な模様を作り、金粉を厚く散らす豪華な表現

- 平蒔絵:漆面に直接金粉を蒔き、後に漆を塗り磨く簡素な技法

3. 現代の継承と発展

現代では「和洋折衷」の漆器が注目を集め、アーティストやギャラリーで新たな表現が試されています。京都や金沢では「蒔絵体験教室」が人気を博し、伝統技法の普及に貢献しています。