2025/11/13骨董品買取BLOG

煎茶道具に見る中国文化の影響 ― 歴史・造形・作家・査定から読み解く東洋美の継承

煎茶道具に見る中国文化の影響 ― 歴史・造形・作家・査定から読み解く東洋美の継承

日本の煎茶道は、単なるお茶の作法ではなく、中国文化の深い影響を受けて形成された芸術文化です。茶器の形や素材、文人趣味の思想、さらには作家たちの創作精神に至るまで、中国の煎茶文化がその根底に息づいています。本稿では、「歴史」「造形」「作家」「査定」の4つの視点から、煎茶道具の魅力と価値を紐解いていきます。

① 歴史 ― 煎茶文化の誕生と中国思想の流入

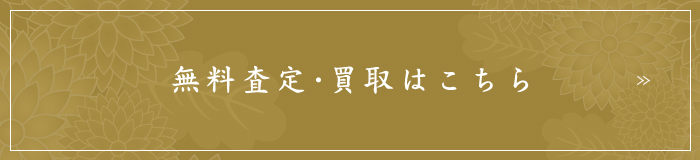

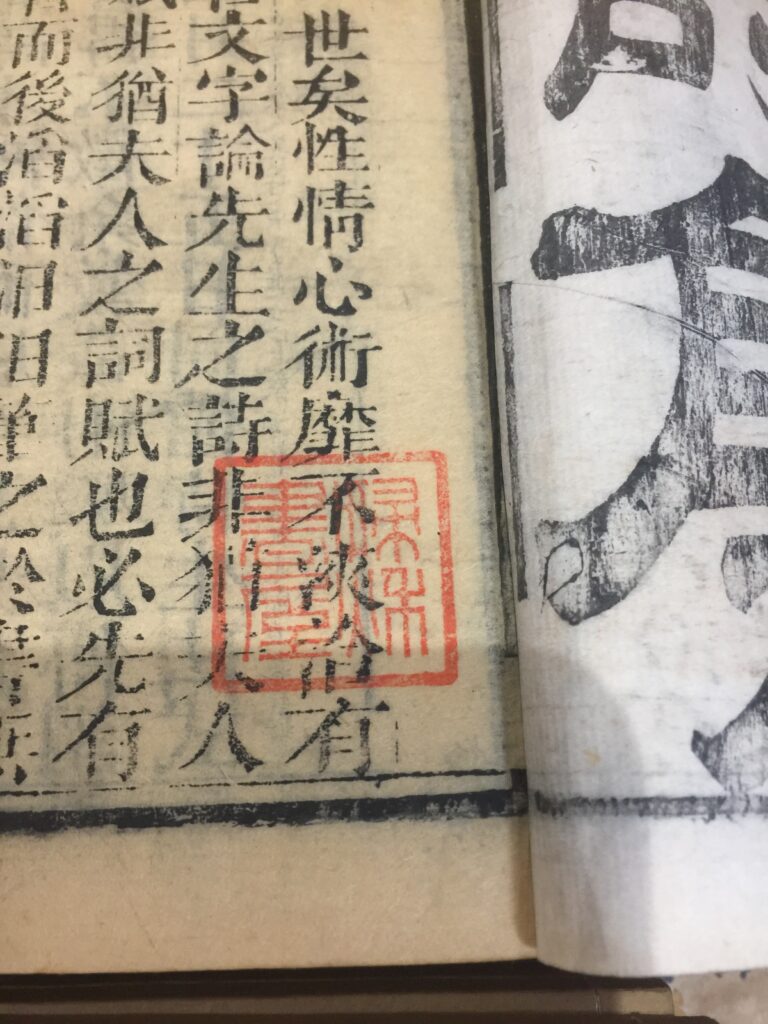

煎茶道が日本で広まったのは、江戸中期のこと。禅僧である隠元隆琦(いんげんりゅうき)が明から渡来し、中国の煎茶法や文人文化を伝えたことが大きな契機となりました。やがて「売茶翁(ばいさおう)」が京都で煎茶を庶民に広め、精神性と美意識を重ねた「文人茶」として花開きます。

この背景には、中国・明清時代の「文房趣味」や「士大夫文化」が存在します。道具は実用品でありながらも、心の静寂と知的な余韻を映す芸術品として扱われました。こうした思想が日本にも受け継がれ、煎茶道具は単なる茶器ではなく、教養と審美の象徴となったのです。

② 造形 ― 唐物の美学を受け継ぐ煎茶道具

煎茶道具の造形には、中国文化の影響が色濃く表れています。代表的な例として挙げられるのが、宜興(ぎこう)紫砂壺です。無釉で焼き上げた紫泥の肌は、使い込むほどに光沢を増し、茶の香りを深めるとされました。この紫砂壺の形を参考に、日本の陶工たちが独自の急須文化を築き上げていきます。

また、竹製の茶托や茶杓、青磁・白磁の茶碗などにも中国的な造形美が息づいています。形は簡素でありながらも、素材の質感や線の美しさが強調され、まさに「静中に動を観る」文人趣味の世界。自然との調和と、精神性を重んじる日本人の美意識とが交わり、独自の煎茶美術が確立されていきました。

③ 作家 ― 中日文化をつなぐ名匠たち

煎茶道具の世界には、中国文化を基盤に独自の創意を発揮した多くの名工が存在します。たとえば京都の青木木米は、中国の文人趣味を日本的感性で再構築した陶芸家として知られています。また、竹泉・清風・亀文堂・龍文堂といった鉄瓶・金工の名工たちも、唐物の意匠を学びながら独自の造形を追求しました。

一方、中国の紫砂壺作家としては、陳曼生(ちんまんせい)や顧景舟(こけいしゅう)らが高名です。彼らの作品は、日本の煎茶文化における模範となり、多くの作家がその造形と精神性を研究しました。中日両国の作家の交流と影響の中で、煎茶道具は東洋美の粋を極めていったのです。

④ 査定 ― 現代市場における価値と評価の基準

今日、煎茶道具の買取や査定においては、以下の要素が価値を左右します。

- 作家銘・時代背景:銘の有無や制作年代によって希少性が変わる

- 造形・状態:欠けやヒビがないこと、釉薬の発色・質感の良さ

- 付属品:共箱・栞・銘入りの桐箱などが揃うと評価が高い

- 美術的完成度:文人趣味や唐物風意匠の再現度が高いものは人気

特に、青木木米・竹泉・龍文堂・清風などの名工作品や、紫砂壺に影響を受けた造形の急須は、市場で高い評価を受けています。煎茶道具の査定では、単に古いというだけでなく、作風や背景文化を理解できる専門鑑定眼が重要です。

⑤ まとめ ― 中国文化を理解することが煎茶道具の真価を知る鍵

煎茶道具は、中国の文化と日本の精神性が融合して生まれた芸術です。その背景を理解することで、道具の本当の価値が見えてきます。もしご自宅に古い急須や茶碗、鉄瓶、香炉などが残っている場合、それは単なる古道具ではなく、中日文化が交差した美術遺産である可能性があります。

当店(骨董品買取専門店 名古屋本店)では、煎茶道具・香木・茶道具・中国美術の専門査定を行っております。歴史的背景と美術的価値を丁寧に見極め、思い出を大切にした査定を心がけております。お気軽にご相談ください。

【骨董品買取専門店 名古屋本店】

TEL:0120-066-932

対応エリア:愛知・岐阜・三重・静岡ほか東海全域