2025/09/16骨董品買取BLOG

【香木の基礎知識】

香木の基礎知識|買取の前に知っておきたいポイント

香木は古来より珍重されてきた貴重な天然資源であり、香道や仏事、さらには鑑賞用としても幅広く用いられてきました。特に日本では、平安時代以降、貴族や武家社会の中で香りを楽しむ文化が発展し、やがて「香道」として体系化されました。現在でも香木は希少価値が高く、骨董品や美術品と並んで高額で取引されることがあります。この記事では、香木の基礎知識を整理し、買取をご検討の方に役立つ情報をお伝えします。

香木とは何か

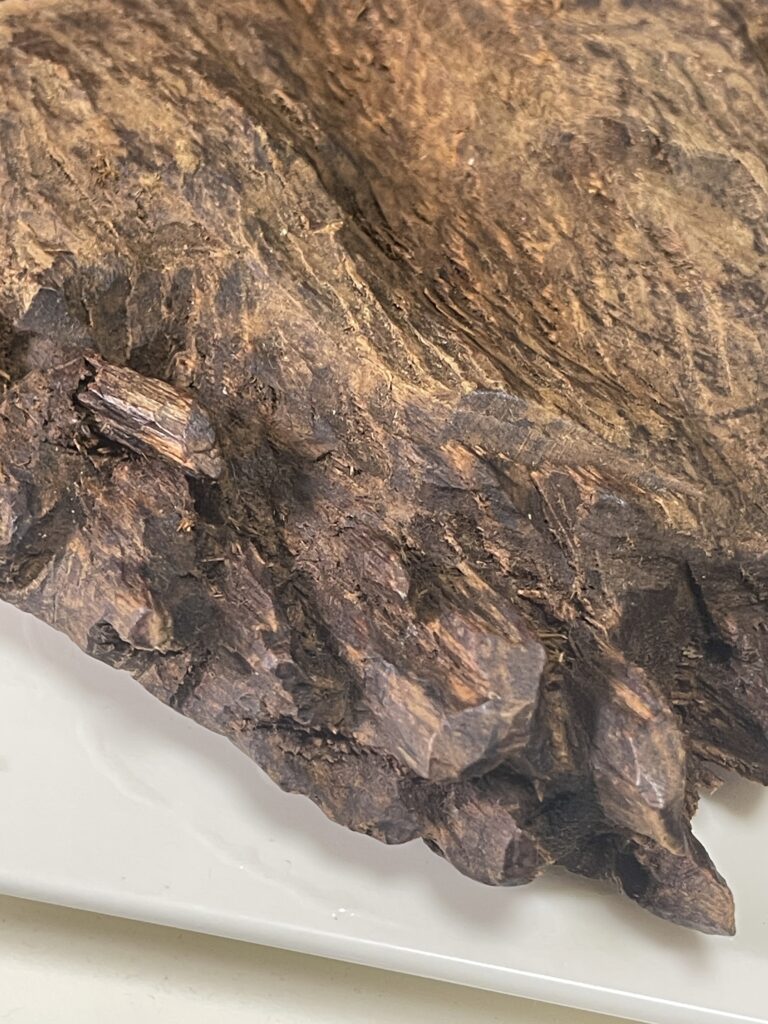

香木とは、樹木が長い年月をかけて生成した芳香を持つ木材のことを指します。特に有名なのが「沈香(じんこう)」と「伽羅(きゃら)」で、いずれもベトナム・カンボジア・ラオスなど東南アジア原産の樹木から採取されます。樹脂が沈着することによって芳香が生まれ、その香りは種類や産地によって微妙に異なります。香木は単に香りを楽しむだけでなく、薬用や宗教儀式、瞑想の場などでも用いられてきました。

香木の主な種類

香木と一口に言っても、いくつかの種類に分かれます。

- 沈香:香木の代表格。比重が高く水に沈むことから「沈香」と呼ばれます。香りは産地や質によって変化し、甘味・辛味・苦味・酸味など複雑な要素を持ちます。

- 伽羅:沈香の中でも最上級品とされる特別な存在。濃厚で奥深い香りを持ち、希少価値が非常に高く、骨董市場でも高額で取引されます。

- 白檀:インドやインドネシアに産する香木で、柔らかく甘い香りが特徴。沈香や伽羅ほど希少ではありませんが、香木の入門として人気があります。

香道における香木の役割

香木は茶道と並ぶ日本文化「香道」において重要な役割を担っています。香道では、香木を焚いてその香りを聞き分ける「聞香(もんこう)」が行われます。香りを「聞く」と表現するのは、単なる嗅覚的体験ではなく、心を澄ませて香りを感じ取る精神的行為とされているからです。香木は単なる消耗品ではなく、精神文化の象徴とも言えるでしょう。

香木の産地と特徴

香木の価値は、産地や生成条件によって大きく異なります。ベトナム産の沈香は甘みのある香りが特徴で、カンボジアやラオス産は力強い辛味を感じさせることがあります。また、インド産の白檀は穏やかで持続性のある香りを持ち、仏具や扇子、数珠などにも利用されています。香木の評価には、香りだけでなく外観・重量・油分の含有量なども影響します。

香木の価値を決める要素

香木は同じ種類であっても、品質や保存状態によって価値が大きく変わります。特に以下の点が重要です。

- 油分の含有量:香木の香りは油分によって生まれるため、含有量が多いほど高評価。

- 香りの質:甘味・苦味・辛味・酸味・塩味といった要素のバランスで評価。

- 重量と見た目:比重が高く、水に沈むものは特に良質とされます。

- 保存状態:乾燥や虫食いの有無も重要。長年保管されていても、良好な状態なら価値を保ちやすいです。

香木の買取と市場動向

現在、香木は入手が困難になっており、国内外で価格が高騰しています。特に伽羅はほとんど流通せず、数十グラムでも高値で取引されることがあります。近年では香道の需要だけでなく、中国市場での人気も高まり、希少性がさらに増しています。そのため、香木をお持ちの方は、思わぬ高価買取につながる可能性があります。

実際の買取事例

例えば、名古屋市内のお客様からご依頼いただいた沈香の一部では、保存箱と香道具と共に査定を行い、通常以上の評価がついたことがあります。香木単体でも価値がありますが、香道具や仏具とセットでの査定は評価が高まる傾向にあります。実際に「長年自宅に眠っていたものが、こんなに価値があるとは思わなかった」と喜ばれるお客様も多くいらっしゃいます。

まとめ

香木は古代から続く文化財であり、現代においても高い価値を誇る存在です。沈香や伽羅、白檀といった香木は、香道や宗教儀式のみならず、美術品や骨董品としても評価されます。買取を検討される際は、香木の知識を持った専門店に相談することが大切です。当店では香木や香道具、仏具などの査定を行い、適正な評価での買取を心がけております。もしご自宅に眠っている香木がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。